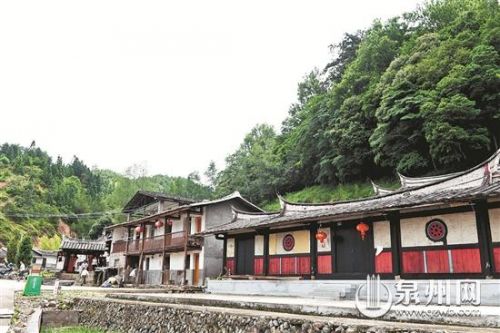

气势恢弘的世德堂

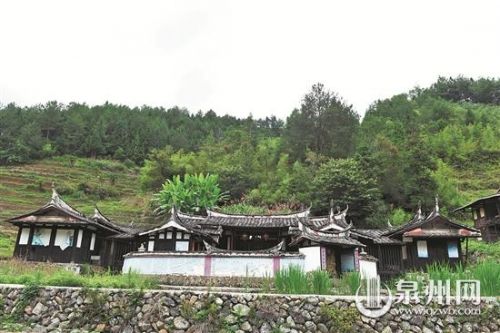

苏履吉祠堂绵远堂的装饰

双翰苏氏祠堂下第新兴堂与上第世德堂相距不远

春美是著名的黄花菜之乡,所产黄花菜质量上乘。

苏履吉祠堂全景

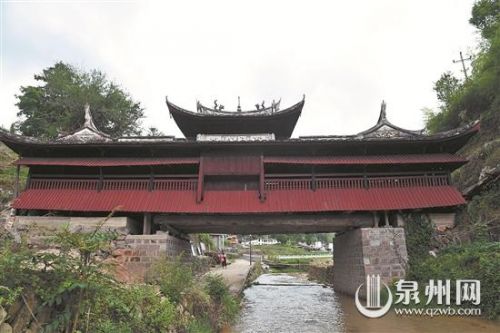

双翰村的古廊桥广济桥

清嘉庆、道光年间,有一位泉州人,在甘肃、新疆、青海任职20年,广受河陇地区人民尤其是敦煌人民的景仰,被当地士民尊为“神君”“生佛”。

他是苏履吉,德化县春美乡双翰村人。

苏氏自北宋淳化五年(994年)肇基德化后,以礼义廉耻为宗族立身行己的根本,诗书传家,一千多年来,人文兴盛,贤良辈出,除了苏履吉,还涌现出了北宋礼部尚书、朝请大夫苏奉礼,太中大夫、光禄大夫苏钦,官拜朝奉大夫、民称廉吏的苏洸,宋朝理学名儒、国师校书郎苏总龟,南宋殿前都指挥使苏十万等多位名留青史的清官廉吏,缔造了“诗书礼乐八进士,五世簪缨是苏家”的辉煌族史。

礼义传家甲第蝉联

从赤水镇拐入大铭乡,山路变得异常崎岖,不知转了多少个弯后,才到达春美。双翰村是群山环抱中的一个小盆地,一座座白墙黛瓦的两层木民居散落其间,田野葱茏,清冽的空气中暗香徐徐,远离喧嚣,仅有隐约的鸟鸣和犬吠,美好安宁,是世外桃源的样子。七百多年前,为了逃避战乱而择居于此的苏氏先人,或许也是看中这里的山清水秀吧。

福建苏氏的肇基始祖苏益,唐僖宗光启元年(885年)从河南光州固始县随王潮入闽,任泉州都统领军使,肇基同安葫芦山,子孙取芦山为堂号,为芦山衍派始祖。

苏益生三子,长子苏光谊,唐昭宗年间任泉州左都统领军使,宋官至节度使。太平兴国二年(977年)丁丑科进士,宋淳化初年,苏益辞官回乡,淳化五年(994年)偕兄弟、儿子,举家从永春桃林迁德化石城,为开基德化始祖。

苏光谊二子苏奉礼于宋初官拜礼部尚书、兼修国史,受封开国公。他十分重视族人的教育,兴文重教,为了规范约束族人的行为,他还着手对家规垂训进行编撰,“管子有云:礼义廉耻,国之四维,四维不张,国乃灭亡。长源谓此言不独为国者训也。即居家者,尤当取之佩服焉……特申家规,务以礼义廉耻为立身行己之原。”《奉礼公家规垂训》不仅强调族人要归于“礼义廉耻”,还提出诗书传家、孝敬父母、事奉尊长、正己修德、敦亲睦族等多条具体要求。

在良好的家风的滋养下,苏氏一族就此兴盛,在接下来的几十年内,蝉联科甲,缔造了“诗书礼乐八进士,五世簪缨是苏家”的辉煌族史。

险遭灭族蓄势再发

据载,宋代石城苏氏,官居七品以上者达60多位,可谓贤良辈出、盛极一时。如此望族,却在宋末几乎惨遭灭族。

南宋末年,元军逼近临安,朝廷危在旦夕,诏示天下忠臣义士勤王,苏奉礼十二世孙苏十万闻讯,尽倾家资充作军饷,募集义兵前往勤王。后临安陷落,苏十万在温州接驾入闽后,被封为殿前都指挥使,前后与元军相拒七载,元至元十七年(1280年)被围于七台山下水府,混战阵亡。

在苏十万与元军抗衡之时,故土石城遭元军屠戮,几乎举族被灭,仅有几位族人侥幸脱逃。为保存家族血脉,他们分别逃往五个方向,几经辗转,十三世苏道远徙德化城郊草埔尾(今龙浔镇宝美村),为龙井始祖;苏道助携二子徙仙游大圳,为仙游大圳苏氏始祖;苏道隆子善保、善傅徙德化大安社常安(今春美乡双翰村),建新兴堂、世德堂祖祠,为双翰苏氏始祖;苏道益之子启昌徙杨梅中团美洋长坵头及尤溪等地,五世孙迁往岭头(今葛坑镇富地村)建梅岭堂,为梅岭始祖;苏道隐徙德化尤中里山坪头内洋(今大田县屏山乡内洋)建兴里堂,为山坪头苏氏始祖。

当年元兵围剿石城,石城的苏氏宗祠、故居等几乎全遭焚毁,只留下13处宋代墓葬群,供苏氏后人凭吊。当地至今仍在沿用的20多个与苏氏有关的古地名,如苏坂、苏田、苏渠等,是苏氏一族数百年辉煌的见证。

迁居双翰后,经过一段时间的休养生息,苏氏慢慢恢复了元气,人文再次兴盛起来,出了许多翰林、举人、贡生。仅清乾隆、道光年间,就出了乾隆十六年(1795)进士、翰林院检讨苏发崐,道光十四年(1834)进士、翰林院待诏苏观茂两位翰林。出仕在外的有明崇祯庚午年任广西浔州府守备的苏贤,清乾隆年间任广东贵县、顺德知县的苏文明,乾隆间任晋江、台湾、沙县知县的苏调素等人。

廉洁奉公爱民如子

双翰苏氏历代贤达中,以“官德流芳”的苏履吉最为知名。苏履吉生于清乾隆四十四年(公元1779年),字其旋,号九斋,他自幼好学,六岁入私塾启蒙,工于诗,“未弱冠,以诗受知学使陈春淑补博士弟子员”,二十二岁补廪。

苏履吉虽出身书香人家,自小受过良好的教育,但其父非官宦之辈且辞世较早,因此,一直没有机会出仕,只得在家乡亦耕亦读。他二十九岁曾在双翰开设教馆,做了几年教书先生,35岁方才登拔萃科,钦点知县,分配到甘肃。

尽管仕途波折、大器晚成,苏履吉金榜题名后“签发敦煌”,并没有趁机搜刮民脂民膏,在家乡亦耕亦读的经历和家族世代坚守的家风,让他深谙百姓疾苦,始终亲民爱民。

“为政不在言多,须息息从省身克己而出;当官务持大体,思事事皆民生国计所关。”这是苏履吉的为官之道,他所到之处,恤民惠政,善析冤狱。据史料记载,苏履吉为官清廉,不阿权贵,把百姓利益挂在心头,办案主张慎狱慎刑,要求办事唯求公正,刑罚唯秉科律,忌徇情枉法,百姓只需“知法不知恩”,断案人勿“曲直凭片纸”。

《德化县人物志》中记载,为了替民申冤,在陇西,他甚至指派妻子张淑芳,与一女囚同寝共餐,了解其身世及案情。案犯依仗其出身权贵,有恃无恐,为非作歹,苏履吉俯察实情,侦破“夜半杀夫”奇案。

两袖清风深受爱戴

苏履吉心怀民生疾苦,爱民甚于爱金银。他赴陇为官后,时刻不忘出发时族叔长辈的支持与告诫,牢记着要当好官。在他的诗作《怀族中诸祖伯叔》写道:为借行资就道难,多蒙赠我上长安。马蹄春色劳鞭策,鹏翮秋风振羽翰。敢道宦途将利达,犹怜家计本贫寒。幸今无负诸公望,尚冀教余作好官。

历仕边塞州县二十年,苏履吉一家人始终过着俭朴的生活,在家乡双翰,苏履吉家人生活与百姓无异,“妻还知俭亲浇菜,子亦安贫学种瓜”,他甚至在《家居》一诗感叹:俭朴行其素,贫穷任所安。高堂春昼永,菽水足承欢。

甘肃河西走廊最西头的敦煌,苏履吉七年间“三知敦煌”,他“累请蠲除安西州征粮一千四百七十余石,草八千七百一十余束,‘民皆感戴’。”

自嘉庆二十年(1815年)赴甘肃到回乡丁忧,历边塞约20年,足迹遍及甘肃陇东及河西,以及今青海、新疆的部分地区,二十年来,他不忘时时警醒自己:“为民父母官,视民皆赤子。民亦具天良,动以父母比。”

苏履吉一生恤民惠政,廉洁奉公。苏履吉离别洮州时,曾出现士民“出郭相送三十余里”“跪列如堵墙”的动人场面。

道光十年,狄道(今甘肃临洮县)人陆芝田在为《友竹山房诗草》作序时称:(苏履吉)弭节兰皋,请缨青海,再临安息,三至敦煌,业已县号“神君”、民呼“生佛”。

敦文教化乐育人才

为官二十载,苏履吉除了留下数千首诗文,没有为妻儿、家乡父老留下金银田舍,因为他的俸银大多用于捐助所仕地的文教发展。“荒政所活者数万人,书院所成者数百士”。苏履吉乐育人才,在履职地注重发展文教事业,倡建书院,编修志书,捐资助学,甚至还亲自授课。

曾任敦煌市政协副主席的姜德治先生在其所著的《县令苏履吉》文中指出,苏履吉是对敦煌近代教育文化发展有巨大贡献的人物,他在敦煌任职时间长,所办实事多,为敦煌近代文化事业的发展作出了永载史册的贡献。

在漳县四年,他重视教育,为本地培养一批德才兼备的人才。漳县的魁星阁就是他在职时所建,漳县盐井人、后历任河南按察使、布政使的王宪,就是他奖掖襄助成才的;苏履吉任灵台知县的第二年,就在县城东关孔庙左侧,文昌宫内创设金台书院,并兼任讲席。为修此书院,他几次号召乡绅捐资,自己也捐资。

苏履吉到任敦煌后,不仅带头捐资重修了鸣沙书院,“并置义学多处”,道光十年(1830年),苏履吉还创修了《敦煌县志》,该套志书稿完成后,苏履吉还捐出了自己的养廉银作为雕版费用,使此志刊行于世。

《重修敦煌县志》对苏履吉到敦煌后,对该地文风培育、学子登科所起到的积极作用,给予高度评价。如今在敦煌博物馆内,存有大量与苏履吉相关的历史文物。而在敦煌东街小学,苏履吉撰写的《重修鸣沙书院碑记》和记载他重修鸣沙书院的文化墙,已成为当地的一道风景。

苏履吉自幼爱好吟咏,到去世时,作诗3000余首,其夫人张淑芳、小妹苏如兰,也是清代德化知名诗人,他们一生写下大量诗篇,有《友竹山房诗草》《怜香杂咏》《纫蕙山房诗草》等诗卷流传后世。

[旅游攻略]

游人文春美品赏黄花菜

双翰村原名常安,因清代出了两位翰林,改称双翰。元至元年间,苏善保、苏善傅兄弟先后兴建祖祠,苏善保先于元至元庚寅年(1290年)建新兴堂,建筑面积462平方米;苏善傅于元皇庆二年(1313年)建世德堂,面积2498平方米,两座祖祠相距不过五六十米,至今仍保存完好,实为少见。

世德堂为闽南风格宫殿式木质结构建筑,格局宏大,古朴精美。门口“溯远系于石城祖有德宗有功五世簪缨入仕籍,辟鸿基于翰里文为经武为纬千秋俎豆起书香”等楹联,指明了双翰苏氏的来处、曾经的恩荣和家风垂训。祠堂中厅为双梁迭架结构,大厅上高悬着“奉天诰命”“奉天敕令”“翰林”“文魁”等诸多匾额。祠堂的外墙上,悬挂着《苏家奉礼公家规垂训》和《双翰苏氏家训》,历经700余年,苏奉礼家训仍为苏氏后世子孙奉为传家宝。

除了上下第两座苏氏宗祠,双翰村还留有始建于元泰定三年(1326年)、供奉“忠烈侯王”苏十万的福德宫,苏履吉的故居,苏履吉本人及其父母、妹妹的墓葬等苏氏人文遗迹。

苏氏宗祠旁,有一座历经数百年风雨的廊桥——广济桥。广济桥昔日是德化到大田的交通要道,始建于明代嘉靖元年(1522年),桥长24米,内宽3.5米,通道两旁有坐椅,中部置神龛。桥旁斗拱分5层161斗,两端各有六层纵横交错的垫木,桥外有重叠两层的雨披,工艺十分精湛。

除此之外,春美乡还有200多年历史的十八格古官道、十八格古街,有明清时期德化至大田的集市双翰古街,有始建于南宋淳熙年间、风景秀丽的新阁狮子岩,有蒲寿庚后裔制陶坊遗址……

春美还有一张著名的名片——黄花菜。春美乡地处低山丘陵地带,气候温和,雨量充沛,是黄花菜种植得天独厚的环境条件。黄花菜又名萱草、忘忧草,在春美乡拥有悠久的种植历史,全乡共种植一万多亩,每年产干花650多吨,早在几年前,春美黄花菜就通过国家农产品地理标志登记和国家级无公害农产品认证。每年的七月底八月初,是黄花菜全面盛放的季节,此时的春美,将化身为金黄的海洋。

黄花菜“观为花,食为菜,用为药”,不仅好看,十分美味,营养价值很高。因此,来到春美,一定不能错过黄花菜烹煮出的各色美食,如果运气好,还能品尝到当地特产松果伞,一种炒、炖皆美味的山珍,吃不完别忘了“兜着走”。

一日游指南:十八格古“官道”—蒲寿庚后裔制陶坊—世德堂、新兴堂—广济桥—双翰古街—古杉树—福德宫—狮子岩、狮子山—千年红豆杉。(记者黄宝阳通讯员陈曦妮连江水许章槐文/图)